(后勤管理处供稿)“春雷响,万物长。”春季是万物复苏的季节,也是各种细菌和病毒的活跃期,加上气候变化反复,部分人身体抵抗力差,非常容易被感染,因此春季也是肺结核、流感、水痘、诺如病毒、艾滋病等各种传染病的高发季节。学校是人群高度密集的场所,做好春季传染病的预防十分必要。

为增强我校学生传染病的防护意识,提高预防和应对春季常见传染病的能力,做好校园传染病防控工作。3月13日下午,学校后勤管理处联合党委宣传部、学工处在学校学术报告厅举行了春季传染病防控宣讲会,宣讲会特邀洪山区疾控中心结防办的杨云老师和艾防办的吴孟媛老师分别以《春季常见传染病预防》、《与青年朋友谈艾滋》为主题作了宣讲,现场约400名学生参加。

会上,两位老师结合生动的案例和丰富的工作经验,对肺结核、流感、水痘、艾滋病等传染病的防控措施进行了全面讲解,引导学生正确对待传染病,积极做好个人防护。

在有奖答题互动环节,同学们踊跃参加、积极抢答,气氛十分热烈。同学们纷纷表示此次宣讲会的实用性很强,通过学习,对肺结核、流感、艾滋病等传染病预防知识有了更深入的了解,提高了自我防护意识和识别应对能力,并表示将积极配合卫生防疫部门的工作,树立“每个人都是自已健康的第一责任人”的理念,主动做好个人防护。

校园传染病防控作为公共卫生的重要组成部分,是学校的一项基础性和保障性工作,关系到师生的身心健康和教育教学秩序,也关系到社会的健康稳定。我们将继续加大传染病防控宣讲宣传力度,通过多种形式和渠道向师生普及传染病预防知识,提高健康意识,推动校园传染病防控工作更规范、更安全、更高效地开展。希望广大师生能够积极参与,共同防控传染病,共建健康社会和文明校园。

春季传染病防控宣教

一、肺结核

肺结核是由结核杆菌引起,主要侵害人体肺部,传染性强,易在人群密集场所传播。肺结核病人通过咳嗽、咳痰、打喷嚏、将含有结核菌的飞沫喷射播散到空气中,健康人吸入带有结核菌的飞沫即可能受到感染。与肺结核病人共同居住、同室工作、学习的人都是肺结核病人的密切接触者,有可能感染结核菌。

临床表现:

咳嗽、咳痰、咯血、低热、盗汗、乏力、消瘦等症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播。

预防措施:

1、学校是人群高度集中的场所,学生相互间接触频繁,一旦出现传染性肺结核患者,很容易造成结核病在校园的传播流行。学生预防肺结核,一定要做好定期体检,如新生入学体检等,及时发现身体的不良状况。

2、少去人群密集、环境封闭的场所。乘坐公共交通工具、进入人员密集、环境密闭的区域时主动佩戴口罩;当要进入较高危险场所时,比如医院、结核科门诊,建议佩戴医用防护口罩。室内经常开窗通风,尤其是人员密集的场所,如教室、集体宿舍等。

3、注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。保持学习、居住和办公场所的清洁,个人用品毛巾、衣被、牙刷、餐具等应经常清洗消毒。

4、注意呼吸道礼仪,不随地吐痰,咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻,避免飞沫污染他人。

5、结核病是一种传染病,很多人都可能被感染结核菌,但发病与否与机体的免疫力密切相关,所以,要养成良好的生活作息习惯,科学合理膳食,多吃富含优质蛋白、微量元素、维生素的食物,如瘦肉、禽蛋、蜂蜜、新鲜蔬果、坚果等,少食辛辣易上火食物。根据自身情况,科学适量运动,保证足够的睡眠,保持愉悦的心情,增强自身免疫力。一旦患有影响免疫力的疾病,一定要定期筛查结核病。

6、发现有低热、盗汗、咳嗽、痰中带血丝等症状,要及时到医院检查。出现肺结核可疑症状或被诊断为肺结核后,应主动向学校报告,不隐瞒病情,不带病上课。结核病是一种病因明确、疗效确切的疾病,只要发现及时,配合治疗,是可以治愈的。

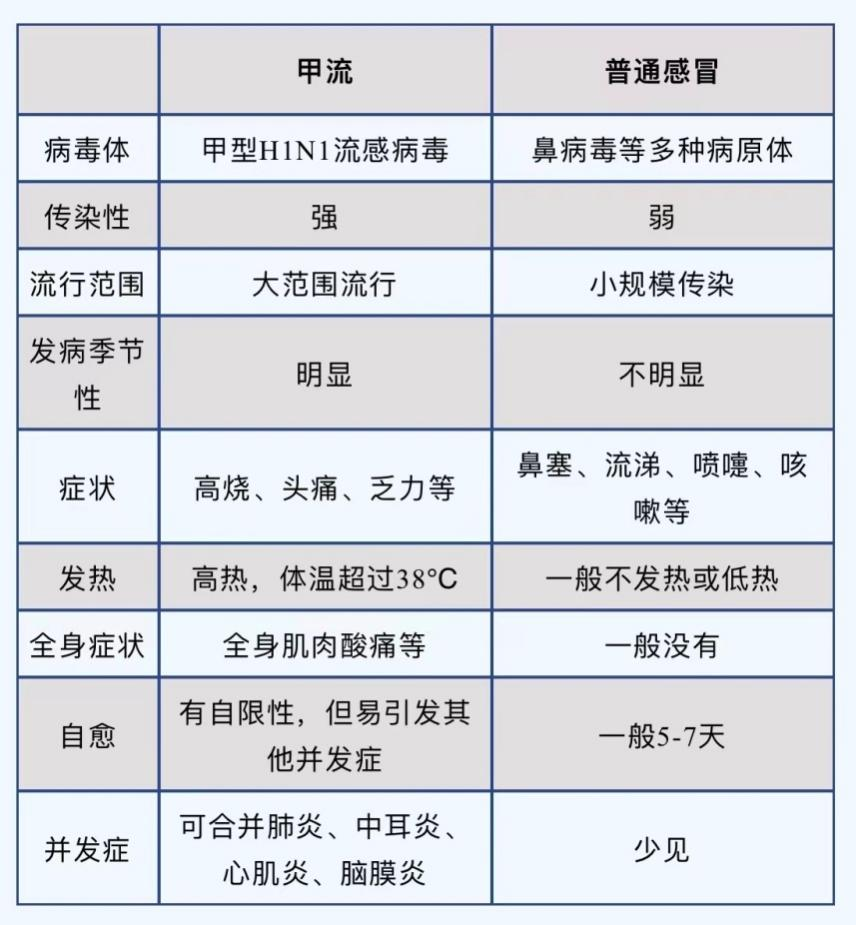

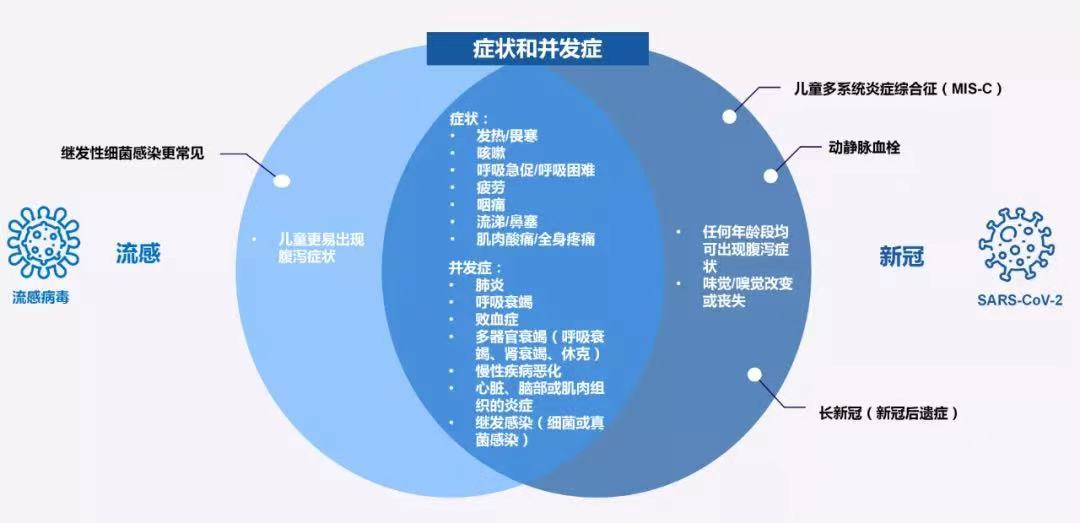

二、流行性感冒

流行性感冒是由流感病毒引起,容易发生变异,传染性强,人群普遍易感。体温常超过39℃,同时出现乏力、头痛、咳嗽、全身肌肉酸痛等全身中毒症状。主要以打喷嚏和咳嗽等飞沫传播为主,经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触可感染,接触被病毒污染的物品等途径也可感染,在人群密集且封闭、通风不良的场所,流感也可能以气溶胶形式传播。

临床表现:

发热、头痛、流涕、咽痛、咳嗽、呕吐、腹泻和乏力等症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播。

预防措施:

1、增强个人防护意识,做到“四勤一多”:勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼身体、多喝水。在饭前便后、外出回家后、触摸公共设施(电梯按钮、门把手等)和游乐设施后及时使用肥皂或洗手液并用流动的清水洗手,洗完后用干净的纸巾或毛巾擦干。

2、注意呼吸道礼仪,不随地吐痰,咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻,避免飞沫污染他人。

3、传染病高发期,少去人群密集、空气不流通的公共场所;乘坐公共交通工具、进入人员密集、环境密闭的区域时主动佩戴口罩,规范佩戴口罩可在一定程度上减少传染病的发生。

4、注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。保持学习、居住和办公场所的清洁,个人用品毛巾、牙刷、餐具等应经常清洗消毒。

5、科学合理膳食,多吃富含优质蛋白、微量元素、维生素的食物,如瘦肉、禽蛋、蜂蜜、新鲜蔬果、坚果等,少食辛辣易上火食物。根据自身情况,科学适量运动,早睡早起,保证充足睡眠,增强免疫力。

6、科学穿衣,根据天气变化和个人体质情况,适时增减衣服,尤其要注意脚部保暖,避免受凉。合理使用空调,夏季空调温度控制在25度以上,不正对出风口,不建议长时间使用和在夜间睡眠状态下通宵使用空调,否则易患“空调病”,出现头痛、咽痛、咳嗽、发热、精神不振等不适。

7、尽量避免接触流感样病例患者,必须接触时,应规范配戴医用口罩。出现流感样症状后,应及时就医。

8、接种流感疫苗是有效的预防措施,老年人、慢性疾病(高血压、糖尿病等)患者、学生等,可能接种流感疫苗,预防流感发生。

三、新型冠状病毒感染

新型冠状病毒感染是由新型冠状病毒引起的一种急性呼吸道传染病,传染性强,易在人群密集场所传播。

临床表现:

发热、咳嗽、乏力、全身疼痛、腹泻、味觉嗅觉改变等症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播。

预防措施:

1、增强个人防护意识,做到“四勤一多”:勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼身体、多喝水。

2、注意呼吸道礼仪,不随地吐痰,咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻,避免飞沫污染他人。

3、传染病高发期,少去人群密集、空气不流通的公共场所;乘坐公共交通工具、进入人员密集、环境密闭的区域时主动佩戴口罩,规范佩戴口罩可在一定程度上减少传染病的发生。

4、注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。保持学习、居住和办公场所的清洁,个人用品毛巾、牙刷、餐具等应经常清洗消毒。

5、科学合理膳食,多吃富含优质蛋白、微量元素、维生素的食物,如瘦肉、禽蛋、蜂蜜、新鲜蔬果、坚果等,少食辛辣易上火食物。根据自身情况,科学适量运动,早睡早起,保证充足睡眠,增强免疫力。

6、科学穿衣,根据天气变化和个人体质情况,适时增减衣服,尤其要注意脚部保暖,避免受凉。合理使用空调,夏季空调温度控制在25度以上,不正对出风口,不建议长时间使用和在夜间睡眠状态下通宵使用空调,否则易患“空调病”,出现头痛、咽痛、咳嗽、发热、精神不振等不适。

7、尽量避免接触确诊患者,必须接触时,应规范配戴医用口罩。出现新冠症状后,应及时就医。

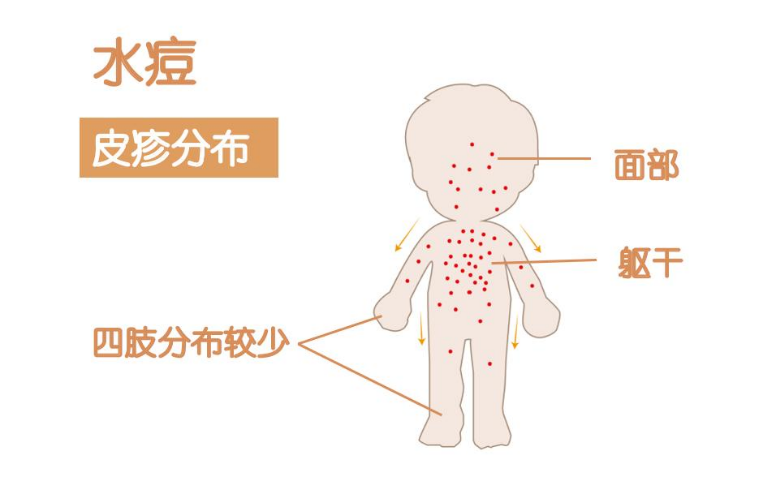

四、水痘

水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起,传染性强,潜伏期长,人群普遍易感,容易在学校等集体场所出现暴发疫情。

临床表现:

皮肤上分批出现斑疹、丘疹、疱疹和痂皮,多见于头面、躯干部位,四肢较少,伴瘙痒、乏力、发热等全身不适症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播。

预防措施:

1、增强个人防护意识,注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。做到“四勤一多”:勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼身体、多喝水。少去人群密集、空气不流通的公共场所;根据自身情况,适量参加户外活动,充足睡眠,科学合理膳食,增强身体免疫力。

2、水痘患者应于发病早期尽快就医,遵医嘱居家或住院治疗,直至全部皮疹结痂干燥不具传染性才可以上学(班)。患者使用过的衣物、毛巾、被褥等物品需进行清洁和消毒。

五、诺如病毒

诺如病毒是引起急性胃肠炎常见的病原体之一,冬春季高发,传染性强。易在人群密集场所传播。

临床表现:

呕吐、腹泻、恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等症状。

传播方式:

主要通过消化道传播,摄入受到污染的食物和水、呕吐物飞沫经呼吸道等均可传播。

预防措施:

1、注意饮食、饮水卫生,拒绝“三无食品”,避免病从口入。诺如病毒抵抗力较强,在60℃高温或经快速汽蒸仍可存活,因此一定要吃煮熟煮透的食物,尤其是贝类等海鲜类食品更要煮熟煮透,喝温的或凉的开水(不喝生水),水果要彻底清洗干净或削皮后再食用。

2、日常生活要养成勤洗手的好习惯,在饭前便后、外出回家后、触摸公共设施(电梯按钮、门把手等)和游乐设施后及时使用肥皂或洗手液并用流动的清水洗手,洗完后用干净的纸巾或毛巾擦干。

3、出现呕吐、腹泻等不适症状尽早就医,及时报告老师或家长,做到早发现,早治疗,早痊愈。患者使用过的食品用具可通过煮沸30分钟进行消毒。

4、规范处置呕吐物,含氯消毒剂对诺如病毒最有效,酒精对诺如病毒无效。对患者呕吐物或粪便污染的环境和物品需要用纱布、抹布等一次性吸水材料沾取5000mg/L~10000mg/L的含氯消毒液完全覆盖污染物,小心清除干净。在清理污染物时,应戴塑胶手套和口罩,避免直接接触污染物。集体单位打扫厕所和卫生间的拖把应专用。

六.麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病,传染性强,全年均可发生,主要发生在冬春季节。易在人群密集场所传播。

临床表现:

发热、咳嗽、流涕、流泪、畏光,口腔颊粘膜出现灰白色小点,红色斑丘疹从头而始渐及躯干、上肢、下肢等症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播。

预防措施:

1、注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。做到“四勤一多”:勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼身体、多喝水。

2、增强个人防护意识,在乘坐公共交通、进入人员密集、环境密闭的区域时建议规范佩戴口罩。

3、麻疹患者应于发病早期尽快就医,避免带病上学或上班。

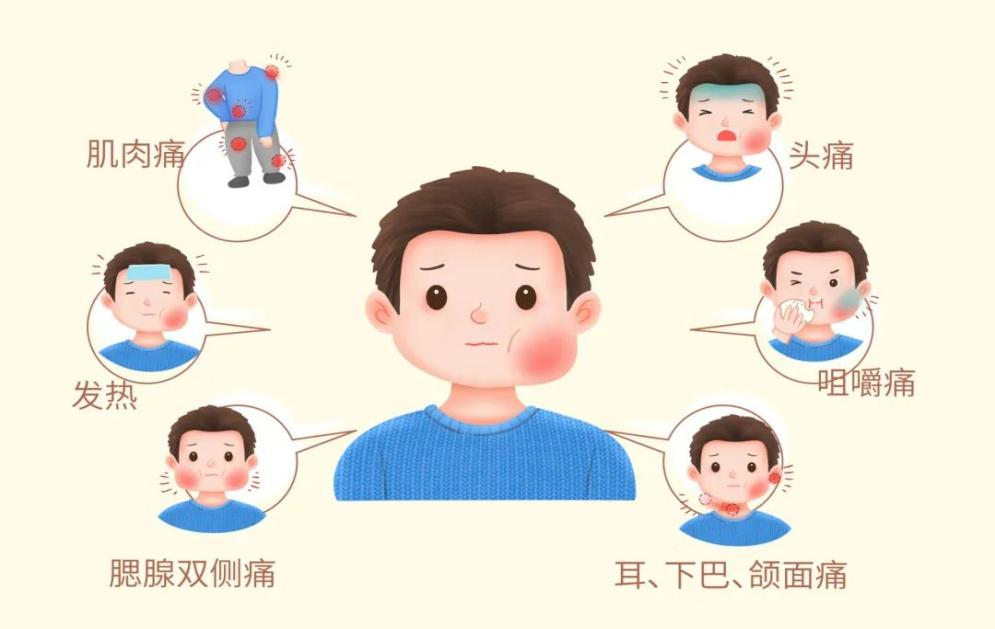

七、流行性腮腺炎

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒感染而引起的腮腺及其他腺体的肿大,肿胀以耳垂为中心,以冬春季常见。易在人群密集场所传播。

临床表现:

发热、头痛、咽痛、恶心、呕吐、腮腺肿大等症状。

传播方式:

主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播。

预防措施:

1、注重口腔卫生,经常用温盐水漱口;个人用品毛巾、牙刷、餐具等经常清洁消毒。

2、注重个人卫生,养成良好的卫生习惯。做到“四勤一多”:勤洗手、勤通风、勤晒衣被、勤锻炼身体、多喝水。

3、对接触过传染期流行性腮腺炎病人的易感者要密切观察。

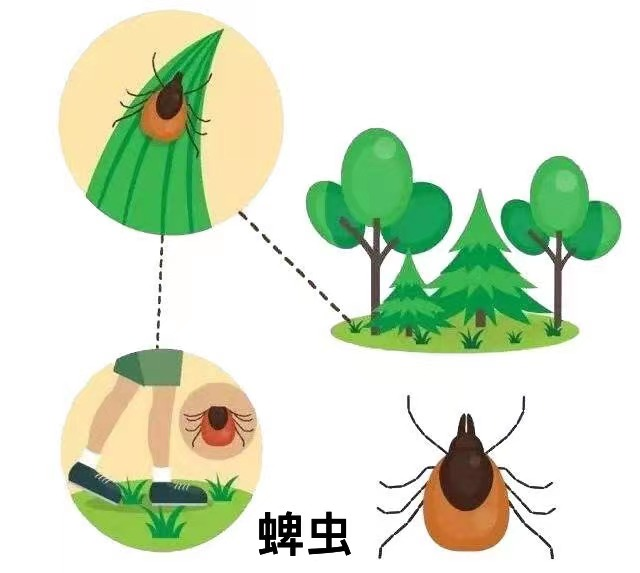

八、发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征是由新型布尼亚病毒感染引起的一种自然疫源性传染病。该病每年春夏季高发,人群普遍易感,在丘陵、山地、森林等疫源地户外活动者感染风险较高。

临床表现:

发热、乏力、恶心、呕吐、腹痛等。

传播方式:

以携带病毒的蜱虫叮咬为主要传播方式。

预防措施:

1、避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧停留。蜱虫一般生活在野外树林、草地中,在这类地区行走时应尽量在路中间,远离路边的野草灌木。

2、野外活动时,应穿长袖衣裤和胶鞋,扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子、鞋子里。使用驱虫剂喷涂裸露在外的皮肤,外出返回时仔细检查衣物与体表是否有蜱虫附着。

3、保持居住环境周边卫生,定期清理杂草,清除垃圾。

4、如有蜱叮咬,切不可捏、拽、用火或者其他东西刺激蜱虫,建议及时到附近医院处理。有野外活动史或蜱虫叮咬史者,一旦出现发热等疑似症状或体征,应当及早就医,并主动告知医生是否有蜱虫叮咬史。

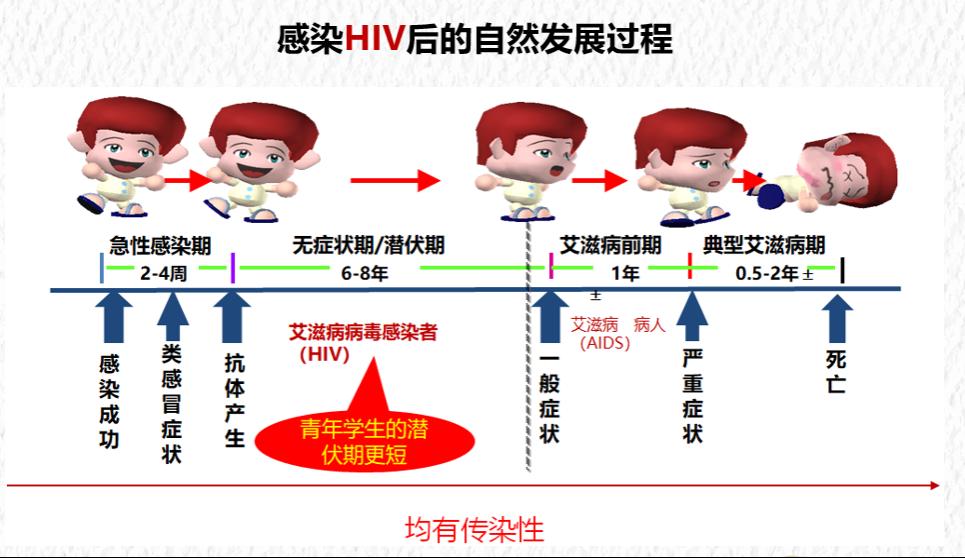

九、艾滋病

艾滋病是又称获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。HIV侵入人体后破坏人体的免疫功能,引起组织器官损伤,造成各种机会性感染、肿瘤等,最终导致死亡。艾滋病防治的难点在于无法治愈、控制困难,也没有预防的疫苗,感染者必须终身用药。掌握“防艾”知识尤为重要,预防是最好的“疫苗”,无“艾”的爱,才可以纯洁绽放。

临床表现:

HIV感染者在发病前外表与正常人无异。发病后可表现为皮肤、黏膜感染,出现单纯疱疹、带状疱疹、血疱、淤血斑、持续性发热、肺炎、肺结核、呼吸困难、持续性腹泻、便血、肝脾肿大、并发恶性肿瘤等。

传播方式:

性接触、血液传播和母婴垂直传播。艾滋病可通过无保护的性行为在同性或异性之间传播,在青少年中,艾滋病的主要传播方式是男性同性性行为。艾滋病还可通过输入含有HIV的血液或血液制品,在非正规医疗机构拔牙、文身,与他人共用剃须刀、牙刷,由母亲通过妊娠、分娩和哺乳传染给孩子等方式传播。

预防措施:

1、做自己健康的第一责任人,洁身自爱,推迟首次性行为年龄,避免无保护措施的危险性行为。HIV感染者在发病前外表与正常人无异,决不能从一个人的外表是否健康来判断其是否感染了HIV。

2、不与他人共用有可能刺破皮肤的用具,如牙刷、 刮脸刀和电动剃须刀;不去消毒不严格的机构拔牙、穿耳洞、纹身、纹眉、针灸或手术;不以任何方式吸毒,使用合成毒品/醉酒会增加经性途径感染艾滋病病毒的风险。

3、发生高危行为后,应尽早、主动、定期检测,切勿讳疾忌医。武汉市各区疾控中心自愿咨询检测门诊(VCT)可以获得免费咨询和专业检测服务(洪山区疾控中心免费咨询和检测电话:027-87753003)。关注“武汉疾控”微信公众号,获取暴露后预防医疗机构信息,经专业医生评估后,获得紧急阻断药,最好24小时内、最迟72小时内服用药物阻断感染,服用越早,效果越好。遵医嘱保证每天按时规律服药的情况下,暴露后阻断成功率接近100%!

七步洗手法图解: